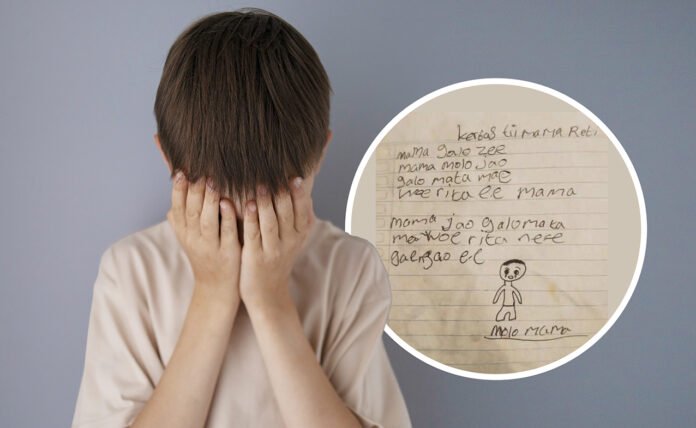

Harnas.id, NTT – Kasus meninggalnya seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menyita perhatian nasional. Peristiwa ini tidak hanya memantik empati publik, tetapi juga membuka diskusi serius soal kesehatan mental dan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Sejumlah informasi terkait latar belakang kejadian sempat beredar di ruang publik. Namun hingga kini, aparat penegak hukum belum menyampaikan kesimpulan resmi, sehingga berbagai pihak mengingatkan agar publik tidak terjebak pada narasi yang belum terverifikasi.

Psikiater anak menegaskan, bunuh diri pada anak tidak bisa dipahami sebagai reaksi atas satu peristiwa tunggal. Tindakan ekstrem tersebut umumnya merupakan akumulasi tekanan emosional yang tidak tertangani dan berlangsung dalam waktu tertentu.

“Anak sering kali belum mampu mengekspresikan perasaan tertekan, takut, atau putus asa dengan bahasa yang jelas. Ketika tidak ada ruang aman untuk bercerita, tekanan itu bisa meledak dalam bentuk perilaku berisiko,” ujar seorang psikiater anak.

Pandangan senada disampaikan psikolog klinis anak dan remaja. Menurutnya, anak usia sekolah dasar belum memiliki kematangan kognitif untuk memahami dampak permanen dari tindakan yang diambil saat berada dalam kondisi emosi ekstrem.

“Dalam banyak kasus, ini bukan soal keinginan untuk mati, melainkan keinginan untuk menghentikan rasa sakit emosional yang dirasakan,” katanya.

Pemerintah pusat turut merespons peristiwa ini. Kementerian Sosial menyatakan keprihatinan mendalam dan menegaskan pentingnya penguatan pendampingan psikososial bagi anak dan keluarga, terutama di wilayah rentan.

Pemerintah juga menilai kejadian ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak anak tidak cukup sebatas akses pendidikan, tetapi juga mencakup dukungan kesehatan mental dan lingkungan tumbuh yang aman.

Dari sisi legislatif, DPR RI menilai kasus tersebut sebagai alarm serius bagi negara. Legislator meminta pemerintah daerah memperkuat peran sekolah, keluarga, dan layanan sosial dalam mendeteksi dini masalah psikologis pada anak.

Pengamat kebijakan publik menilai, kekosongan sistem pendampingan anak di tingkat akar rumput menjadi persoalan krusial. Menurutnya, negara perlu hadir lebih aktif melalui kebijakan yang menyentuh langsung keluarga dan komunitas.

“Kita tidak bisa terus bereaksi setelah kejadian. Yang dibutuhkan adalah sistem pencegahan, bukan sekadar penanganan saat tragedi sudah terjadi,” ujarnya.

Lembaga pemerhati anak juga mengingatkan pentingnya etika dalam pemberitaan. Penyederhanaan sebab-akibat dan spekulasi motif dinilai berpotensi menyesatkan, sekaligus dapat memperburuk kondisi psikologis keluarga yang ditinggalkan.

Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara, untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak dan memastikan kesehatan mental menjadi prioritas bersama.

Editor: IJS